Il Risorgimento come specchio opaco: l’Italia che si unì lasciando indietro sé stessa

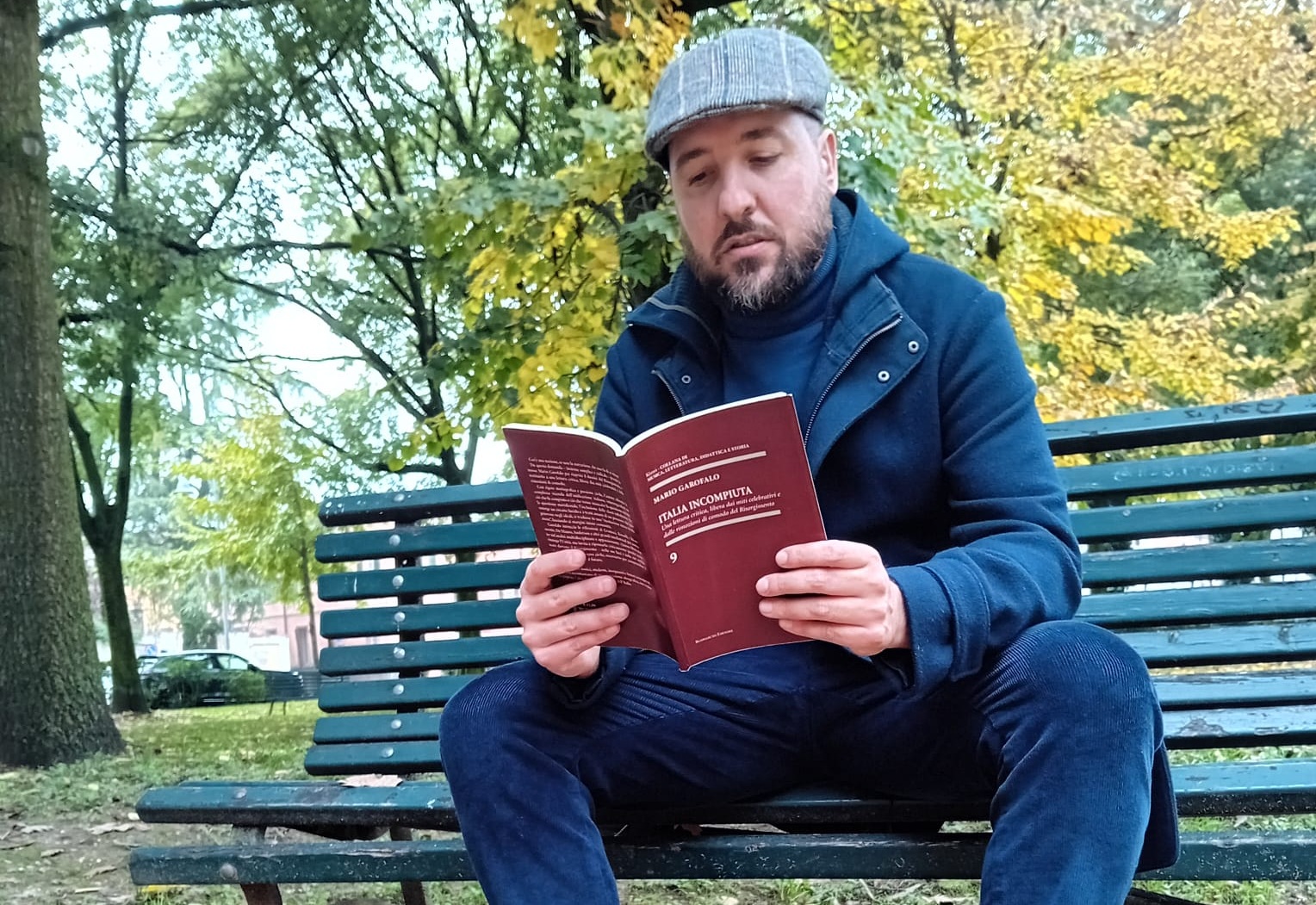

L'ultimo lavoro di Mario Garofalo edito da Buonaiuto

di Redazione Cultura

C'è un'Italia che da più di un secolo e mezzo si racconta come "una e indivisibile", mentre si rifiuta di guardarsi davvero allo specchio. Un Paese che celebra l'Unità con le parate e le fanfare, dimenticando che quell'unità è nata da una guerra civile mai riconosciuta, da un Sud occupato "in nome della libertà" e da un popolo lasciato fuori dalla propria storia.

Mario Garofalo nel suo saggio lo dice con chiarezza: il Risorgimento fu una costruzione incompiuta, una narrazione creata per coprire le disuguaglianze di ieri che somigliano fin troppo a quelle di oggi. Nel 1861 i poveri del Sud furono trattati da ostacolo al progresso e nel 2025 la situazione appare ancora simile: un Paese a due velocità, con i ricchi che dettano l'agenda e gli ultimi che continuano a pagare i conti.

Garofalo non è un revisionista, è un uomo che chiede conto alla storia, come dovrebbero fare i cittadini con la politica. E lo fa con una domanda semplice: chi è rimasto fuori dall'Unità d'Italia? La risposta è scomoda: la maggioranza. Le classi popolari, i contadini, gli artigiani, chi non aveva voce né rappresentanza. L'Italia è nata escludendo queste persone e, in parte, continua a lasciarle ai margini.

Cavour e i Savoia pensarono a un Paese moderno, moderno per chi? L'unità si fece a colpi di fucile, le rivolte contadine furono represse con ferocia, interi paesi del Mezzogiorno messi a ferro e fuoco in nome dell'ordine. Di quella violenza si preferisce tacere. Si privilegia la retorica patriottica, quella comoda e inoffensiva, fatta di eroi e inni. È la stessa retorica che oggi racconta un'Italia "in ripresa" mentre milioni di cittadini faticano a sopravvivere.

Garofalo ci ricorda che la storia è una ferita da capire. Gramsci lo aveva detto un secolo fa: quella del Risorgimento fu una "rivoluzione senza rivoluzione", un cambio di élite più che un risveglio popolare. Da allora le cose non sono molto cambiate. I palazzi si rinnovano, i rapporti di forza restano identici: chi comanda decide, chi subisce si arrangia.

La verità è che l'Italia deve ancora fare i conti con se stessa. Ha preferito raccontarsi come un Paese unito invece di diventarlo davvero. Ha costruito un'identità nazionale dimenticando metà del suo popolo. Ogni volta che qualcuno prova a dirlo, scatta il riflesso pavloviano del patriottismo di maniera: "Toccare i simboli è un'offesa!". I simboli, se non vengono interrogati, diventano menzogne.

Quello di Garofalo rappresenta un atto d'amore verso la verità. Solo chi ha il coraggio di guardare dove fa male può sperare di cambiare le cose. Studiare la storia serve a comprendere da dove nascono le nostre crepe. E le nostre crepe hanno tutte la stessa radice: un Paese che si crede unito e continua a vivere diviso.

L'Italia ha bisogno di memoria. Di quella vera, scomoda, capace di restituire voce ai dimenticati. Perché finché non impareremo a riconoscerli, continueremo a chiamare "Unità" ciò che è, ancora oggi, soltanto un'illusione.