«La scuola come palestra di libertà»: Giuseppe Lumia racconta la lotta alle mafie agli studenti dell’IIS Savoia-Benincasa

di Paolo Scarabeo

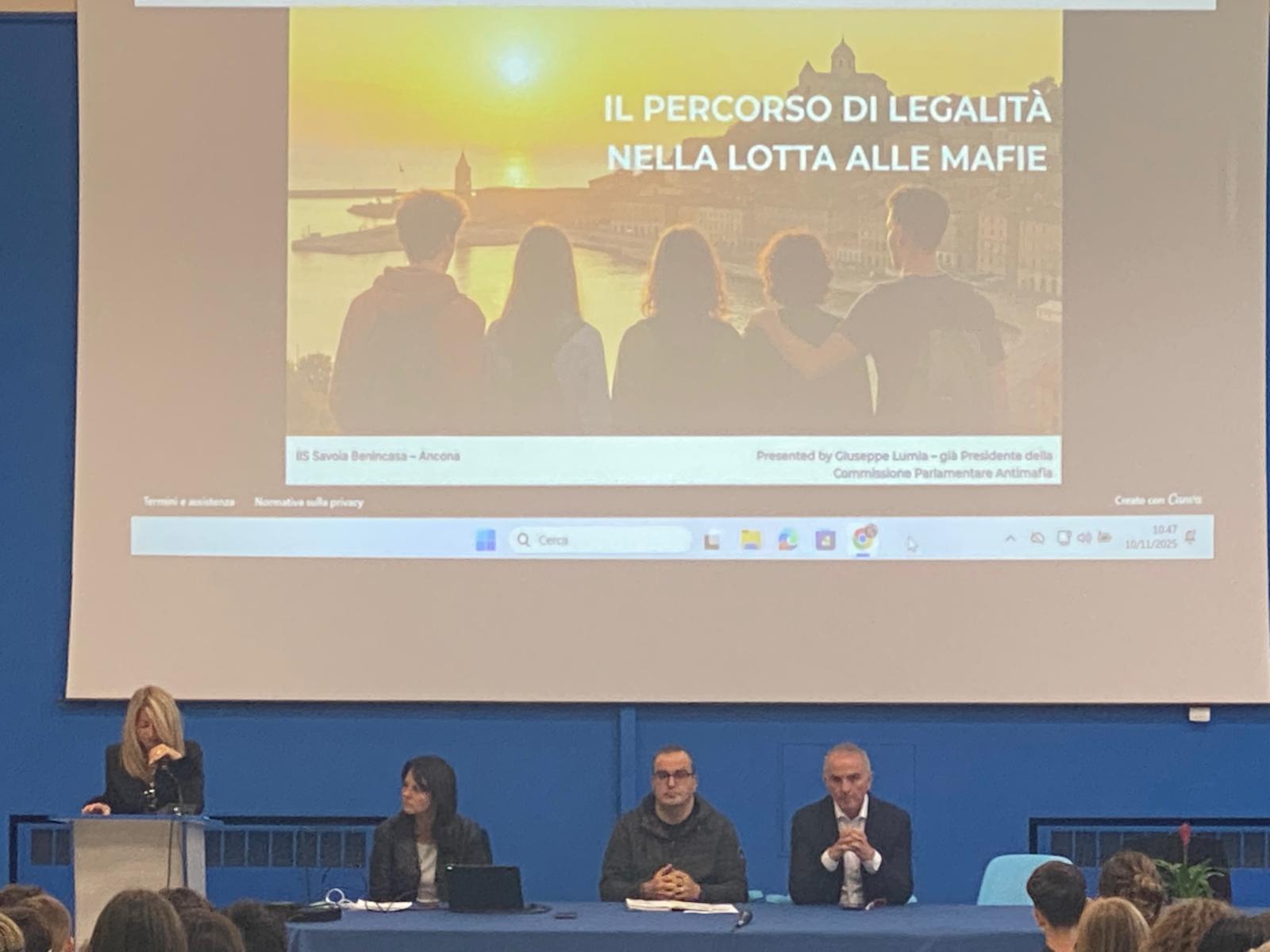

L'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Savoia-Benincasa, gremita da oltre 300 studenti accompagnati dai propri docenti, ha accolto, nella mattinata del 10 novembre, un incontro che ha voluto essere più di una lezione: una chiamata all'impegno. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto "Leg@lità: scegliere da che parte stare", percorso educativo, promosso dal Dipartimento di Religione, che la scuola dedica alla formazione civica e alla cultura della legalità, con l'obiettivo di rendere i giovani protagonisti consapevoli delle proprie scelte.

Ospite d'eccezione, Giuseppe Lumia - voce che da anni intreccia impegno civile, volontariato e lotta antimafia - ha dialogato con le classi terze dell'Istituto, offrendo ai ragazzi non solo nozioni, ma uno spaccato vivido di scelte, rischi e responsabilità.

Ad aprire i lavori è stato il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Alessandra Bertini, il cui intervento è sembrato più un'esortazione affettuosa che un protocollo d'accoglienza. Il Dirigente Bertini ha sottolineato con chiarezza la centralità della scuola come «palestra per l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza», esaltando il ruolo formativo dell'istituzione scolastica nella costruzione di una coscienza critica capace di respingere la cultura mafiosa. Le parole del dirigente - misurate ma ferme - hanno fatto da cornice morale all'incontro, ricordando che la lotta alla mafia passa anche attraverso la quotidianità delle scelte individuali e collettive.

Lumia, figura che ha dedicato la vita al volontariato e alla promozione della legalità, ha raccontato la propria storia senza retorica. Dal liceo a Termini Imerese alle aule parlamentari - un percorso costellato di impegno nel terzo settore e nella politica - il suo racconto si è fatto testimonianza diretta: non solo fatti e leggi, ma volti, contraddizioni, persone che hanno scelto di rischiare la libertà e la vita per contrastare il malaffare. Ha ricordato la stagione del negazionismo, quando perfino nelle istituzioni e nelle comunità la questione mafiosa veniva minimizzata o derubricata; ha evocato Peppino Impastato come spartiacque doloroso e necessario della coscienza civile.

Il cuore dell'intervento - scandito da esempi concreti e metafore semplici ma potenti - ha messo in fila i «pilastri» del fenomeno mafioso: la violenza, il pensare e agire mafioso, l'economia criminale e la collusione con politica e istituzioni. Lumia ha spiegato come la mafia non sia solo spari e sangue, ma una cultura che normalizza l'illegalità: il cliente che preferisce rivolgersi al boss invece che alle forze dell'ordine per riavere il motorino rubato; l'imprenditore che sceglie la via più veloce e sporca; il politico che baratta il bene comune per consenso. Non ha risparmiato immagini dure - il «dio denaro» e il «dio potere» che ossessionano chi entra in quella logica - ma ha anche offerto strumenti di speranza: educazione, prevenzione, trasparenza e partecipazione democratica.

La platea - composta da ragazzi curiosi e attenti - ha posto domande puntuali, talvolta scomode, cercando di comprendere cosa spinga un uomo a rinunciare alla libertà pur di combattere il malaffare. Lumia ha risposto con esempi personali, con il racconto di come il volontariato e l'azione collettiva possano costruire resistenze quotidiane: «La Costituzione», ha ricordato, «è la nostra mappa. Se la conosci, non ti perdi». E ancora: la vera antimafia non è solo reazione, ma progettualità – non basta più l'«antimafia del giorno dopo», la capacità cioè di perseguire chi commette crimini, è necessaria una forte «antimafia del giorno prima» che si costruisce con piani concreti, con responsabilità assegnate, con misure che colpiscano i profitti e promuovano trasparenza.

A tratti l'incontro ha toccato aspetti internazionali: l'espansione degli interessi mafiosi oltre i confini, il riciclaggio, il traffico di rifiuti e di esseri umani - i punti oscuri dove la criminalità trova terreno fertile nelle disgrazie e nelle emergenze. Lumia non ha usato illusioni: ha riconosciuto i passi avanti - le indagini, gli arresti, la memoria dei nomi che hanno pagato con la vita - ma ha ammonito contro la presunzione di aver già vinto. La vera rivoluzione, ha detto, richiede impegno paziente e quotidiano.

Il 'rito della canzone', proposta da Lumia per «entrare in sintonia», ha aperto e chiuso il dialogo con una nota di umanità: non una celebrazione, ma un invito a trasformare l'emozione in azione. È rimasto, nell'Aula Magna, il senso di un patto: la scuola come luogo dove seminare consapevolezza; la cittadinanza come pratica che si esercita passo dopo passo; i giovani come agenti di un cambiamento possibile.

Se c'è un messaggio che i ragazzi si portano a casa, è questo: la legalità non è un concetto astratto né una parola da mettere in mostra nelle cerimonie ufficiali. È una scelta quotidiana, una "palestra" dove imparare a pensare con la propria testa, a esercitare il pensiero critico e a non delegare la responsabilità. In una mattinata che ha alternato testimonianza e dialogo, racconto e domanda, il "Savoia-Benincasa" ha dato un segnale chiaro: educare alla legalità è investire nel futuro di una comunità libera e giusta.