“Mondi simbolici” nelle opere calcografiche in mostra alla “Gadarte” di Firenze, un'importante mostra verso i settant'anni della Galleria

Un ponte con il Molise nel nome di Domenico Fratianni, pittore, disegnatore, incisore, grande figura di rilievo internazionale nel campo dell'arte

di Maria Carmela Mugnano

Una rilevante mostra di opere calcografiche presso "Gadarte" a Firenze, sarà prossimamente uno degli importanti eventi che festeggeranno il settantesimo compleanno della Galleria di Via di Sant'Egidio 27/r, luogo d'arte e incontri culturali tra i più apprezzati e longevi della città.

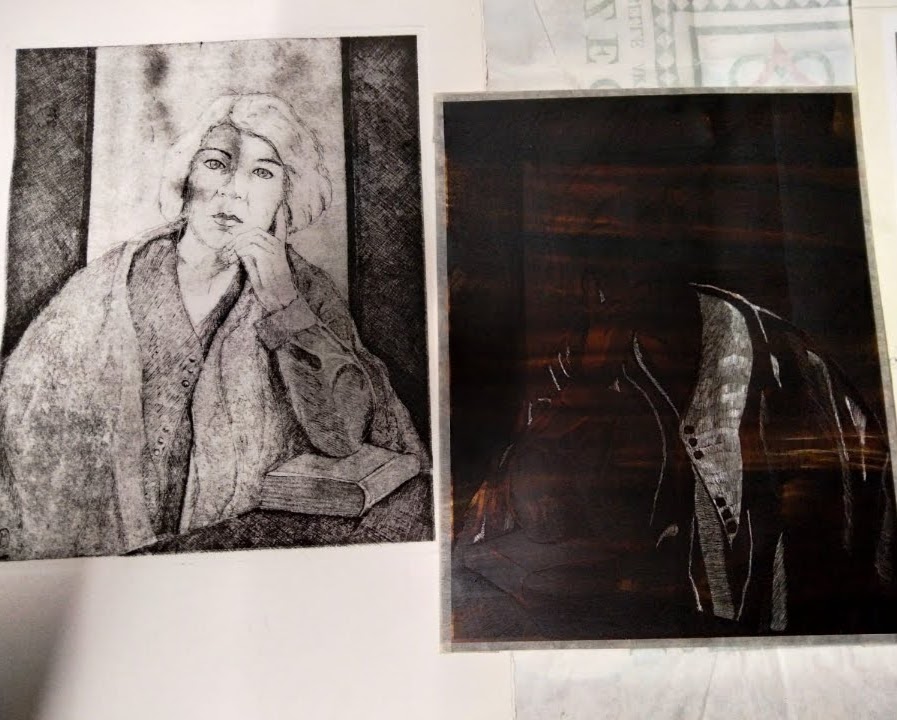

Dal 5 al 18 settembre, con inaugurazione sabato 6 alle 18,00, si potranno ammirare le incisioni di Sonia De Franceschi e Margherita Oggiana, una cospicua rassegna dal suggestivo titolo di "Mondi simbolici", ispirata ad una corrente artistica contemporanea, che possiamo definire "neo-simbolismo", che abbraccia tutte le discipline dell'arte privilegiando una ricerca interiore e una rappresentazione creativa di simboli personali e universali.

E davanti alla bellezza e suggestione delle opere delle due artiste, ispirate da queste tematiche, non si può non pensare alla loro felice realizzazione mediante una tecnica, la calcografia, che pare avere una sua intima "vocazione" nella raffigurazione di tematiche profonde e spirituali, e nell'esplorazione di realtà metafisiche. Una "vocazione" che, a ben riflettere, ha animato l'incisione fin dai primordi dell'umanità, quando i tratti, scaturiti dalla mente e dalla mano dell'uomo, e diventate opere d'arte incise sulle rupi nell'alto paleolitico, oltre a immagini reali, raffiguravano "ideogrammi", simboli che volevano comunicare "l'idea" della realtà che questi primitivi artisti avevano elaborato in sé.

In seguito la tecnica dell'incisione è cresciuta insieme all'uomo e alle sue necessità di rappresentazione artistica nel tempo e nei luoghi : nell' VIII secolo era diventata in Giappone prerogativa dei monaci buddisti che, con un grande e minuzioso lavoro, realizzavano in rilievo, su una matrice di legno, dei simboli religiosi che poi apponevano all'infinito sui loro testi sacri. Adottavano, in questo modo, la xilografia (letteralmente "scritto, o inciso sul legno") già conosciuta in Cina nel VI secolo.

In epoche successive la creatività artistica, ampliando la tecnica incisoria, si indirizzò verso un'applicazione che, diversamente dal sistema di stampa xilografica, si serviva di una matrice di metallo che faceva da supporto all'incisione, o veniva essa stessa incisa, e sulla quale, attraverso procedimenti chimici più o meno elaborati, si poteva dare risalto alle figure delineate. È nata così la calcografia (letteralmente "scrittura, incisione su rame") e, a dare inizio a questa tecnica in Italia, pare sia stato proprio un fiorentino, l'orafo e incisore Maso Finiguerra, che nel 1450 la utilizzava come procedimento inverso alla xilografia, poiché, invece di "stampare" l'opera artistica, la faceva "emergere" da una matrice di metallo.

Le origini della calcografia vedono una sua realizzazione in forma diretta, in cui l'artista incide direttamente la matrice con il suo disegno e poi fa risaltare i solchi, o incavi dell'incisione, riempiendoli con un'amalgama nera di metalli, come faceva Finiguerra, che, in gergo, lavorava "a niello". Successivamente la tecnica viene affinata con l'esaltazione indiretta dell'incisione, trattando preliminarmente la matrice con una vernice protettiva nella quale si va effettivamente ad incidere il disegno. La matrice viene poi immersa in una soluzione di acido nitrico ed acqua, la cosiddetta acquaforte (aqua fortis), in maniera che vengano corrose le parti incise nella vernice e facciano emergere i tratti del disegno. Quando l'artista giudicherà ottimale il risalto dell'incisione, sarà pronto ad usare il torchio, grazie al quale la matrice imprimerà l'opera sul foglio di carta. Oltre alla tecnica dell'acquaforte c'è quella dell' acquatinta che, in maniera complementare, aggiunge alla stampa calcografica un carattere sfumato grazie ad una sostanza granulosa apposta sulla matrice.

Dalle sue origini, la calcografia ha conosciuto un costante progresso, fino a diventare una modalità espressiva artistica di famosi pittori come Albrecht Dürer, o il Parmigianino - che nel '500 portò l'acquaforte alla sua massima esaltazione - o Rembrandt, Francisco Goya… fino ad arrivare a Carlo Carrà, Giorgio Morandi e a tanti importanti artisti successivi, come il molisano Domenico Fratianni, versatile pittore, disegnatore, incisore, grande figura di rilievo internazionale nel campo dell'arte.

Nato a Montagano nel 1938, e scomparso nel 2019, Fratianni ha realizzato, tra l'altro, diverse centinaia di incisioni, acqueforti-acquetinte, esponendo le sue opere in tantissime mostre personali e collettive, dove, con grande amore per la sua terra, ha portato il Molise, e il forte sentimento per la gente molisana più umile, su una ribalta italiana ed estera. Dal 2000 al 2018 è stato Direttore Artistico della "Biennale dell'Incisione Italiana Contemporanea Città di Campobasso" (BIIC), successivamente a lui dedicata, e nata per promuovere l'arte nella Regione e farne importante centro di riferimento, con presenze nazionali ed internazionali ; una realtà che, ricollegandosi alla sua esperienza di insegnante, Fratianni voleva servisse di ispirazione alle nuove generazioni di artisti e ai giovani studenti. Nella sua vita è stato legato a realtà culturali e a Città d'arte, e ha ricevuto importanti Premi : nel capoluogo toscano gli è stato conferito per la sezione grafica il "35.mo Premio Firenze 2017" a Palazzo Vecchio.

E con questo "ritorno" alla Città del Giglio, da cui siamo partiti, ci si augura che sempre più artisti si avvicinino con passione all'incisione, perché, come diceva Domenico Fratianni, confermando l'intima "vocazione" di questa tecnica, "leggere una pagina incisa significa entrare in profondità nel cuore dell'artista".